Goodnotesを使ってタスク管理できるテンプレートを紹介します。

段取りを決める工程に合わせて、テンプレートを分けて作っています。

白紙のノートを自分で線を書くのが面倒くさいなーという時に使ってください。

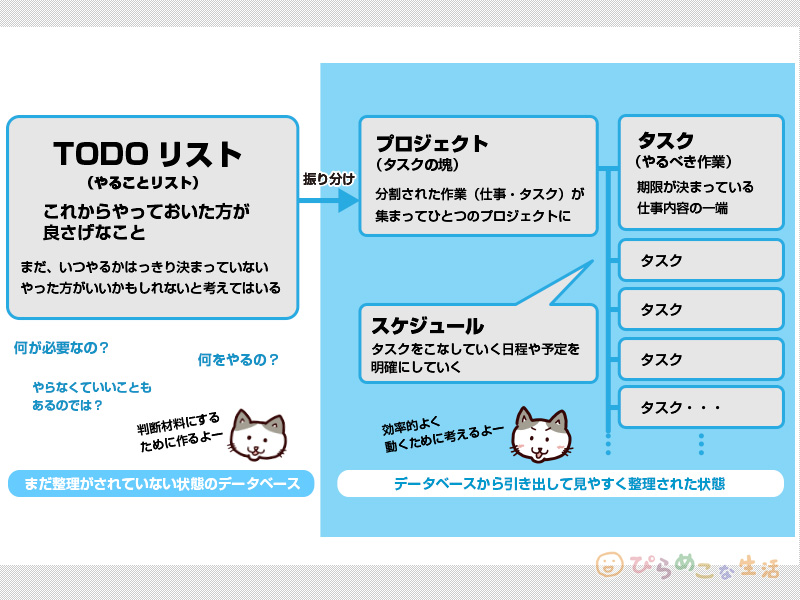

タスクとTODOの違いを知ろう

紙を使おうと、Goodnotesを使おうと、タスクとToDoは分けて管理するのが理想的であることは変りません。タスクもTODOも似たような雰囲気を醸し出しているのですが、タスクは具体的な作業や仕事の単位を指し、TODOはもっとざっくりとしたものを指している場合が多いです。

ビシッと内容と期限が決まっていればタスク、まだ行われていないタスクやこれからやるべきことを並べた状態はTODOといった感じ。

この形を理解しておかないと、ややこしいことになったりします。

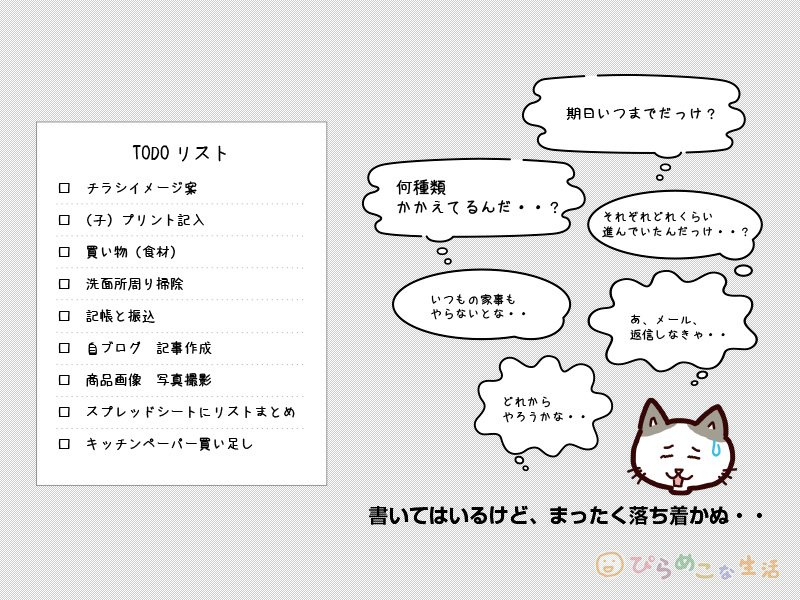

クリエイティブっぽい言葉に拘る必要はないのですが、なんかよくわからないからと、全部ひっくるめて「とりあえずのやることリスト」を並べて突っ走るのはとても非効率です。

例えばこんなことが起こったとき。

- そのタスクをこなしている最中に予定外の割り込みタスクが発生

- 無計画に長期の休みが間に挟まれてしまう

モヤモヤしますね。この状況を打破するためには、タスク管理を行って、自分の仕事の流れを理解しておくだけで、だいぶ解消されていきます。

自分の時間も大切にしとこ・・!

タスク管理は、潤滑に作業を進めていくための地図。TODOはそれを作るための材料です。

事前に準備を整えておくと、うっかり道がそれても目印を見つけて戻ってきやすい。

地図があれば、目的地を一目で把握できますし、どの道を通ってきたのかの順路も記録しておけます。そしてその記録は今後のための材料になり、知識の解像度も上がっていくという、いいことしかないのです。

タスク整理の順番に合うテンプレを使おう

タスク管理はタスクの整理をして、スムーズに実行していくためにやるものです。段取りを整えることも同様。

計画 → 準備 → 実行

他にも目標達成のためには、PDCA・・・Plan(計画)→Do(実行)→Check(確認)→Action(改善)というやり方がありますが、タスク整理を行う段階では、実行を行うための計画書をつくることの方が大事なので、いったんその方向は忘れた方がいいと思います。

とりあえず計画や準備という戦略を元に動く。予測を立てて実行。次の計画は改善を加えて実行・・(以後繰り返し)・・といったサイクルを回していきます。

シンプルに動く方がわかりやすいかも。

【Step1】思いついたことをなんでも書き出す

最初は、仕事、私用、依頼、個人・・とジャンルを振り分けずに、とにかく書き出す。

やることリスト、必ずやらないといけないこと、やったほうがいいような気がする、なんか気になっている・・・という、リスト走り書きします。

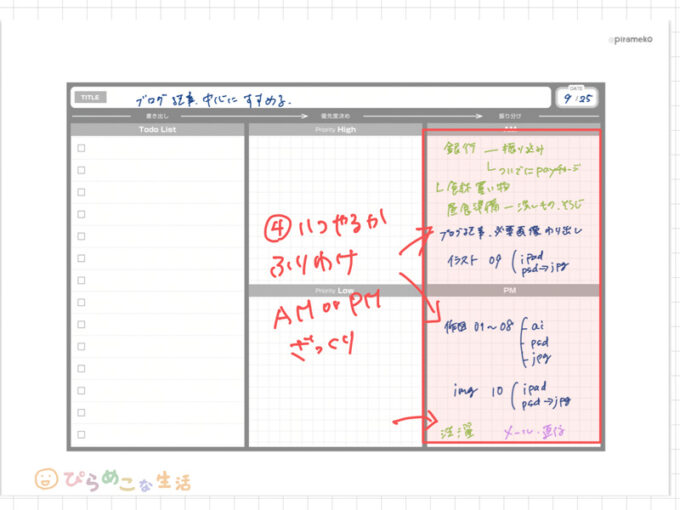

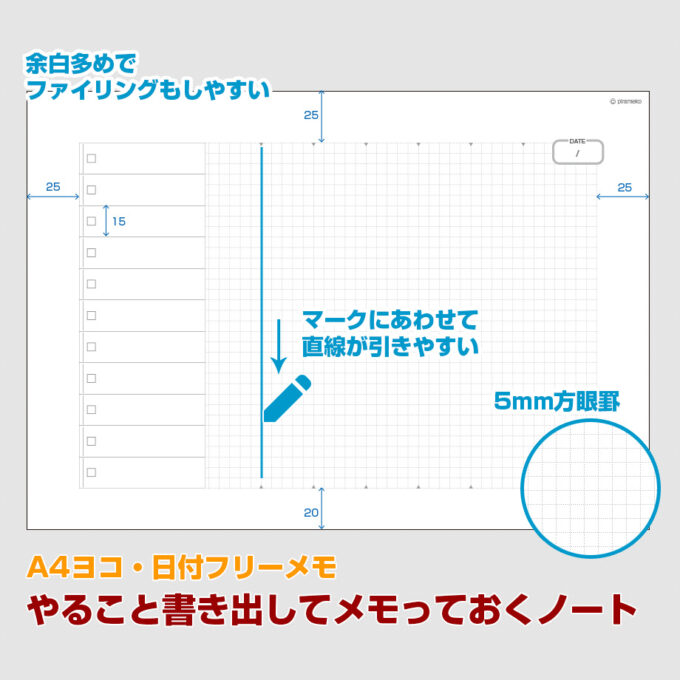

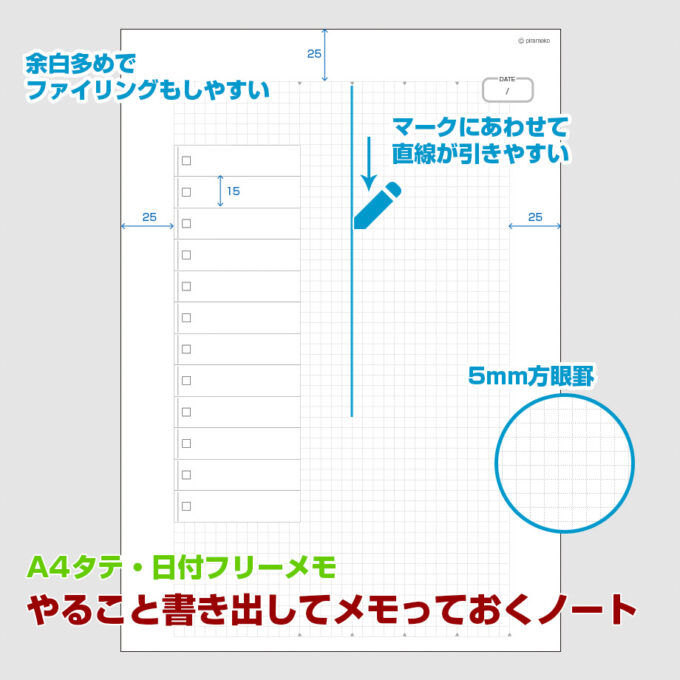

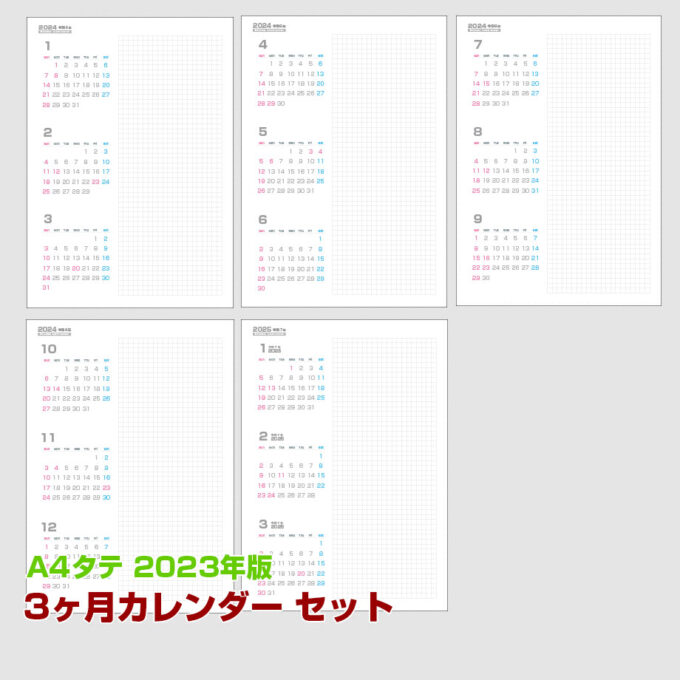

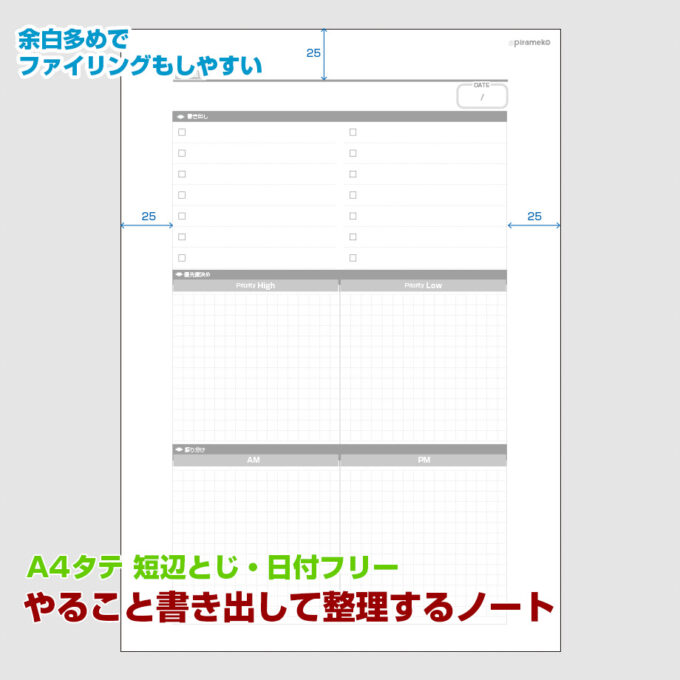

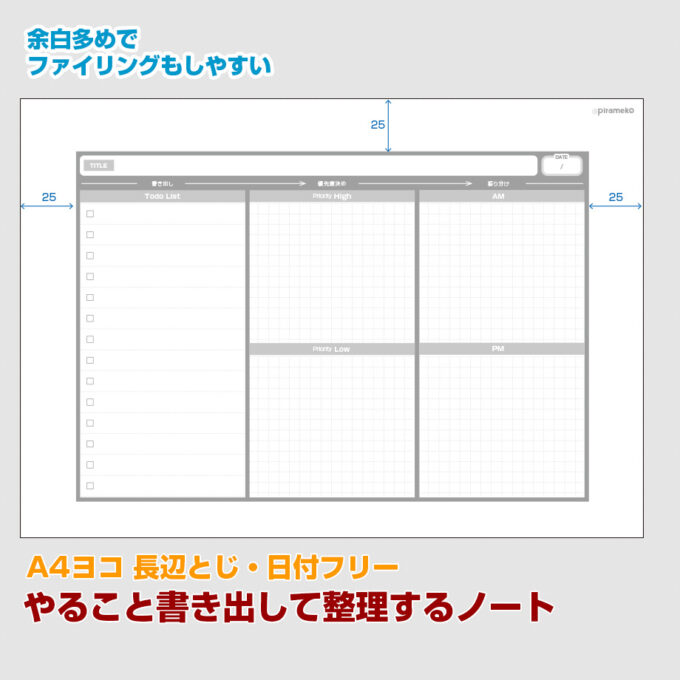

そのリストに合わせて、内容を振り分けしつつ詳細メモが書き込めるように作ったのが、以下のテンプレートです。

紙一枚で整理しやすい形

最初は不安を抱えて書いている状態なので、たくさんのことが浮かんできて簡潔にリストにまとめるのが難しかったります。そこで、関連情報をよく見える場所に書けるスペース付きのテンプレが便利です。

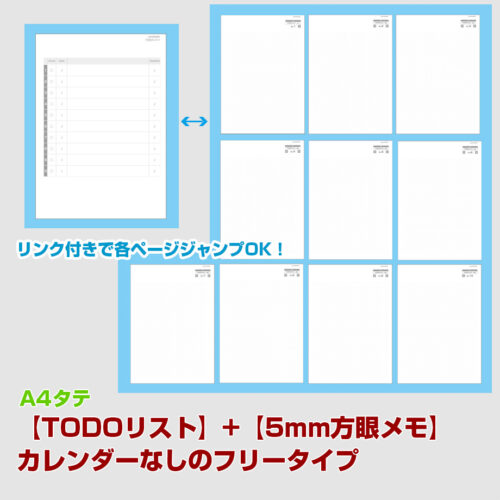

詳細メモをしっかり残せる形

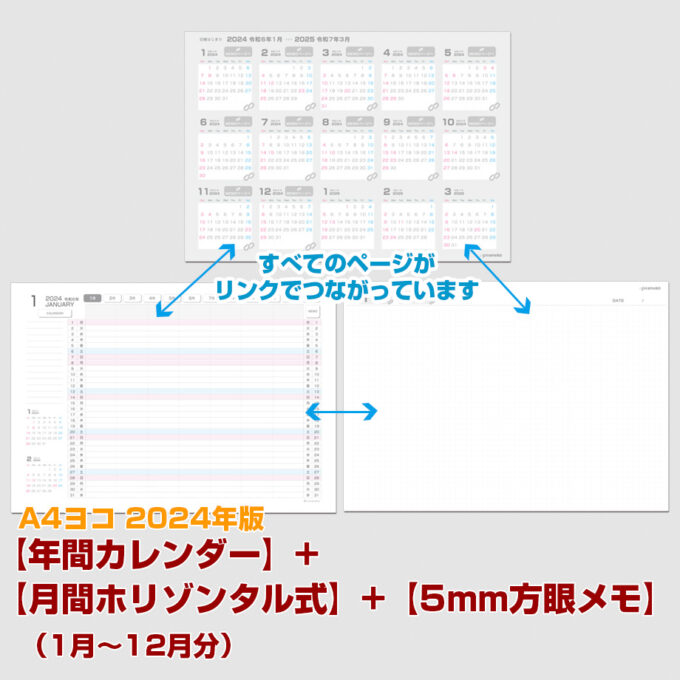

今はそこまで細かく考える余裕はないけれど、時期が来たらじっくり取り組みたいこともあるでしょう。リンク付きのテンプレートを使って、ざっくりノートをまとめておくやり方もあります。

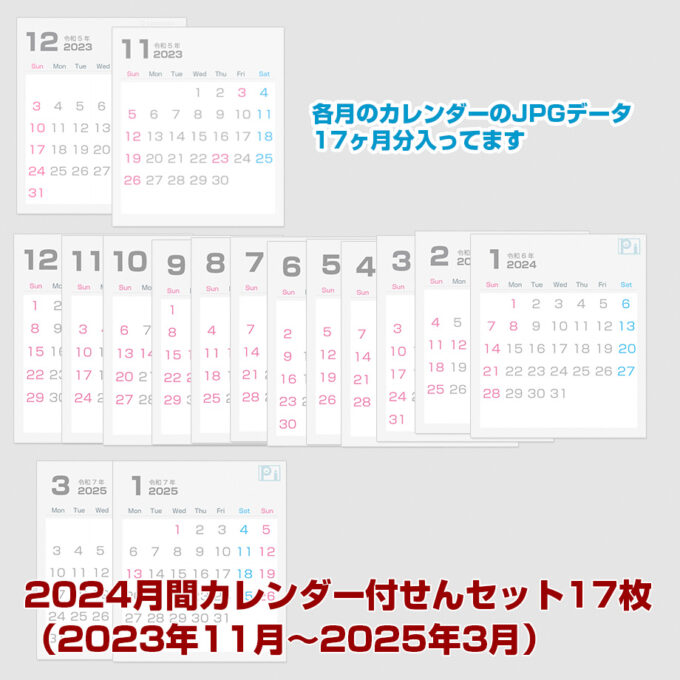

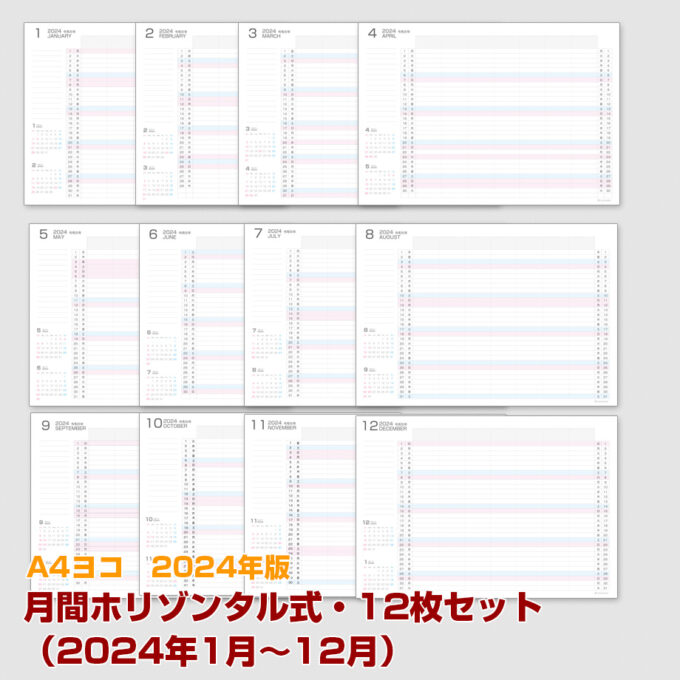

カレンダーとセットで予定を予測

スケジュールはどれくらい割り振るべきかを考えるたい時は、やはりカレンダー付のメモ帳がよいです。ちょっとした手帳のように、日付に目印を入れつつメモを残しておけます。

カレンダー形式のふせんを活用すれば、好きなノートでプラスの管理ができます。

このくらいの月に、こういうことをやっておきたいなー、という大雑把な野望でも書いていけば、後から妻がってきます。やるかやらないかは、あとで考える。そんな感じで、気になることを吐き出す時間を確保しましょう。

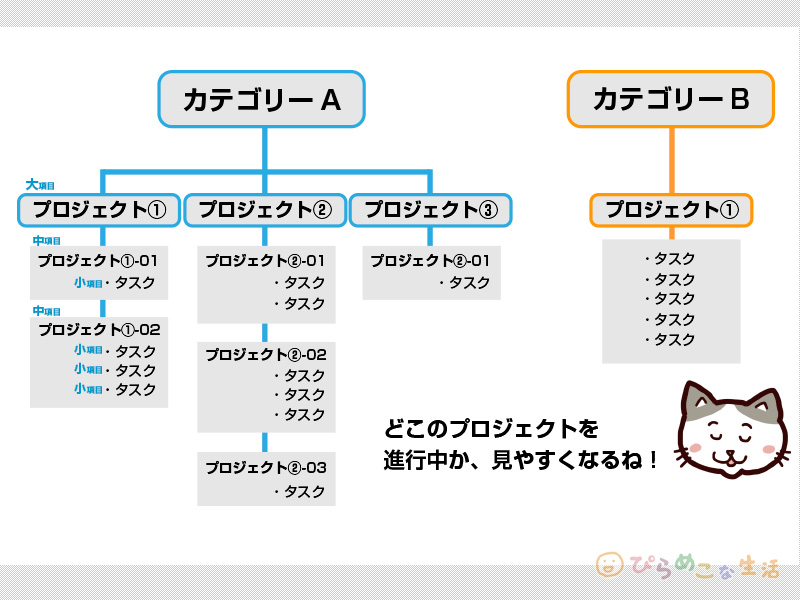

【Step2】タスクを細かく分割・カテゴリにそって整列。

項目をジャンル別に分別。プロジェクトをまとめる。

先に作ったTODOリストは基準がまったく揃っていないので、まずはカテゴリー別に動かしていきます。カテゴリーが整ったら、各項目を振り分けていきます。プロジェクトを意識しながらそのために必要なタスクを横付けしていきます。

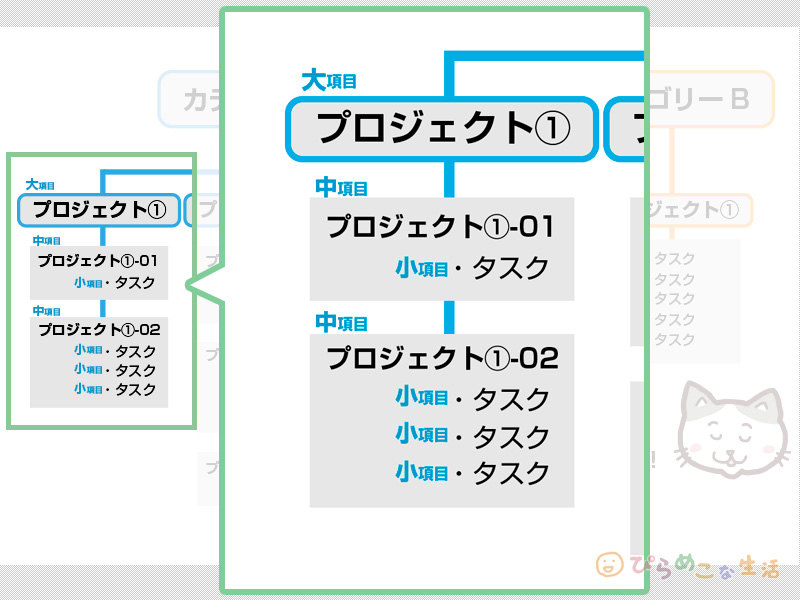

カテゴリーは、大きな分類わけ。プロジェクトとタスクの関係は項目を並べていくと見えてくるよ。

大項目、中項目・・と振り分けられ、実際はあらゆるタスクの塊からそのプロジェクトが成立していくことを理解しなくてはいけません。

この手の形は、マインドマップを使うと整理しやすいですね。iPadもPCバージョン用意されているツールを選んでおけば、どういった状況でも管理にじっくり向き合えます。

無料枠でも十分に使えるアプリ Xmind モバイル | マッピングソフトウェア

iPadを使って手書きでふせんに記入するのと同じように使いたいなら、ポスト・イット®アプリもおすすめ。

アイデア出しに使いやすいアプリ 「Post-it®」をApp Storeで

どちらもPDFやPNG画像に書き出せるので、他のアプリに読み込ませても確認できるのがいいかな。

もちろん、物理的ふせんに記入して並べていくやり方だっていいです。

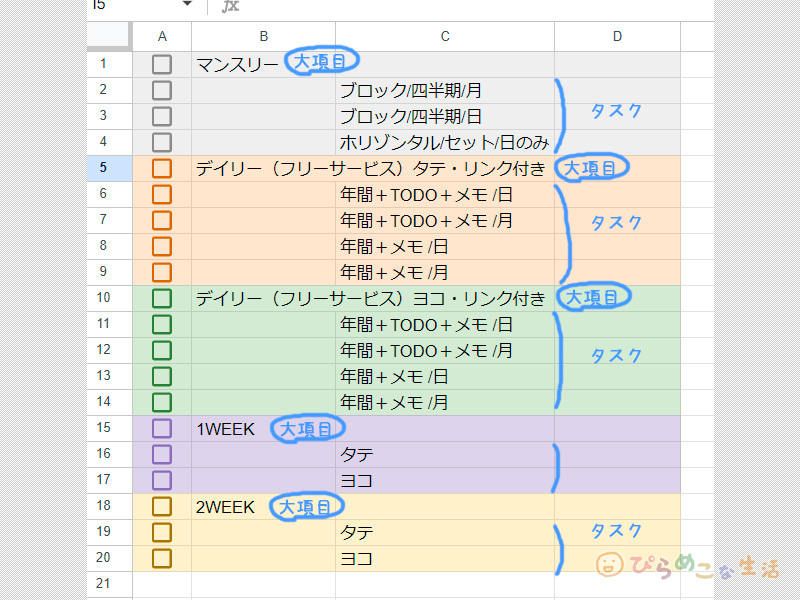

アプリを使って絞り出した内容は、その都度アプリを開いて拡大しながら確認するのは煩わしさがあるので、Googleシート(スプレッドシート)を使ってもよし。

タスクそのものは、細かいことをあげたらキリがないので、目安として作業時間は30分もあれば余裕で終わるであろうな内容を1タスクとして目安にしてみるといいでしょう。

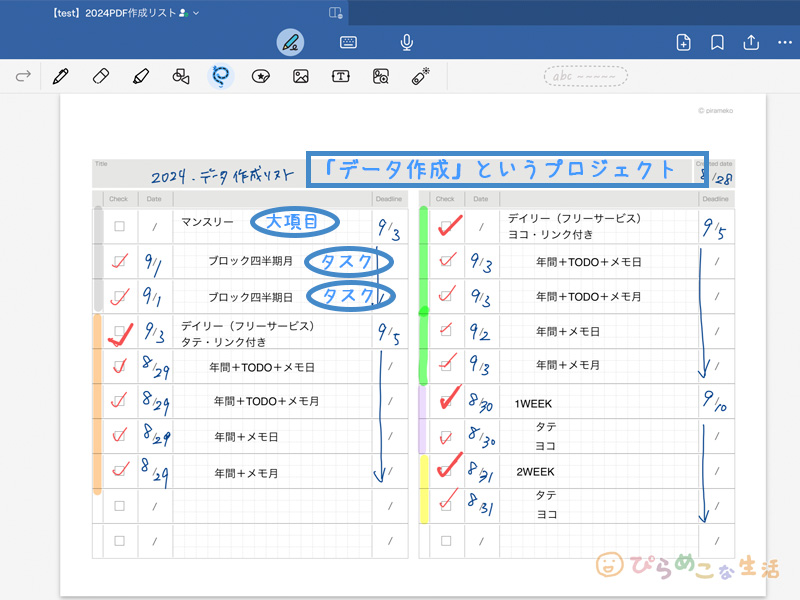

Goodnotesを使う場合はすべて手書きで行うのは後の管理が面倒なので、テキスト入力で書いていきます。

作ったリストは資料として残しておきたい時に。あえてGoodnotesでノートをファイリングする感覚で使っているよ。

私はGoodnotesのテンプレートに落とし込む内容は分量を決めています。作業内容のすべてを入力するのではなく、集中的に行いたいプロジェクト部分だけに絞って使っています。

項目が多くなればなるほど、手書きは時間がとられるので、状況に応じた使い分けを心がけましょう。

タスクを並べていると、30分じゃ到底終わるわけがない仕事も出てきます。そのタスクの位置づけは中項目以上配置し、このタスクを行うには、まとまった時間が必要なんだという認識をしておきます。

整列させたTODOリストは、全体像を把握するための記憶をサポートするリストになります。

ここまでやれば目標を達成するために必要な内容は割り出せています。

あとはこのリストの内容を、どう実行していくかの振り分けに注力していく、という手筈です。

この段階で、ようやく自分がやるべきことの全体像を把握できるね。計画と準備は半分くらいまで進んだといえるかな。

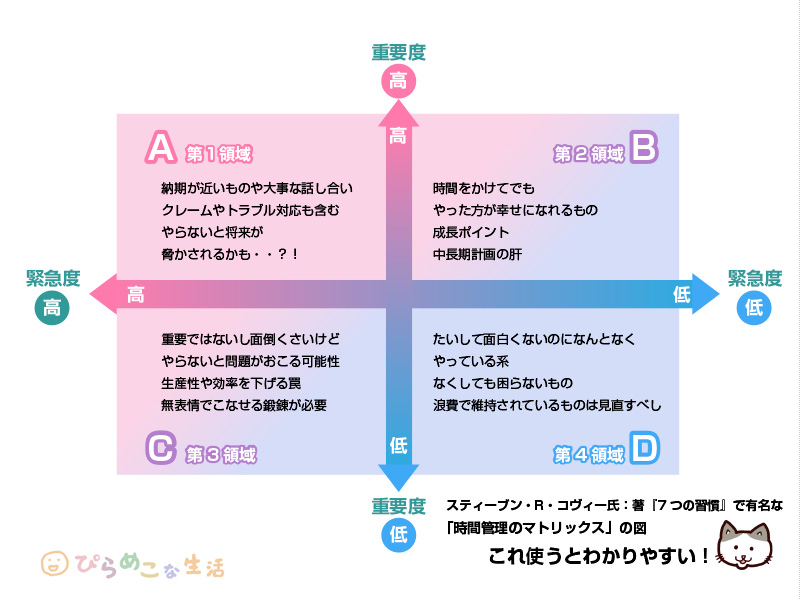

【Step3】優先度をチェックしてタスクに入れる

リストができたら次は、明確に予定が決まっているものからスケジュールに書き込んでいきます。

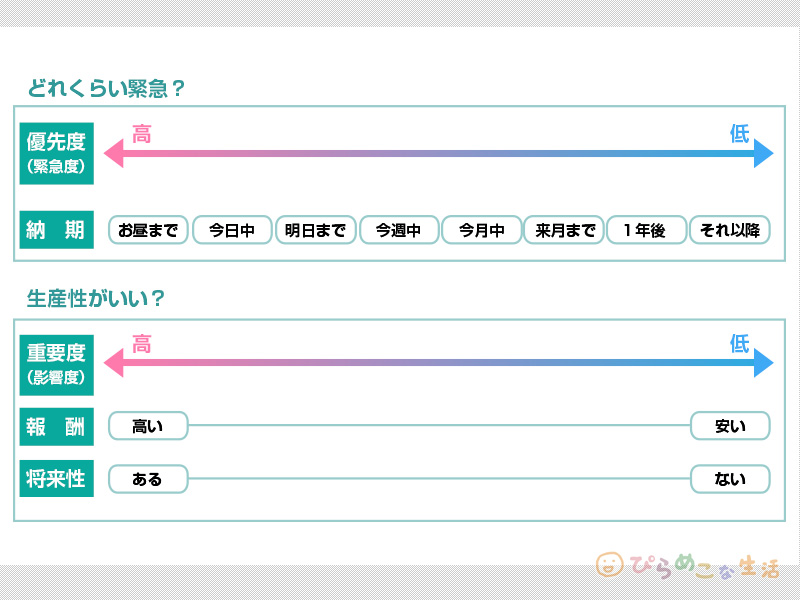

それからタスクの整理をしていきます。優先度を把握しておくことが目的です。

それぞれのカテゴリーのタスクの優先度を見極め。

着手の順番は、「優先度が高いものから」と相場は決まっていて、緊急性が高いものほど早く手を付けていかなければいけません。

緊急で着手するなんて精神衛生上あまりやりたくないことですが、期日だけを見て優先度を決めてばかりいると、本当に必要なことを見失ってしまいます。

こういった側面も考慮しながら、自分のタスクリストを完成させていくのが理想的です。

肌感覚でもすごく大事だと感じるもの。やっておかないと損失しかないもの。

緊急度は低いけど重要度は高い領域は、必ずリストに入れるべき。すぐには結果が出にくいけれど、続けていれば大きなことにつながるところ。

忙しく見せてる風なタスク。うすうす無駄なのは感じているけどやらないと面倒が起こるもの。多すぎるとヤバいので対処が必要。

意外と自分でも気が付いていないときがある。行動の意味を一度思い起こしたいところ。

振り分け、大事。

調子がいいときは夢中になっちゃうけど、期限を設けて他のこともバランスよく取り組むようにしよう。(自戒)

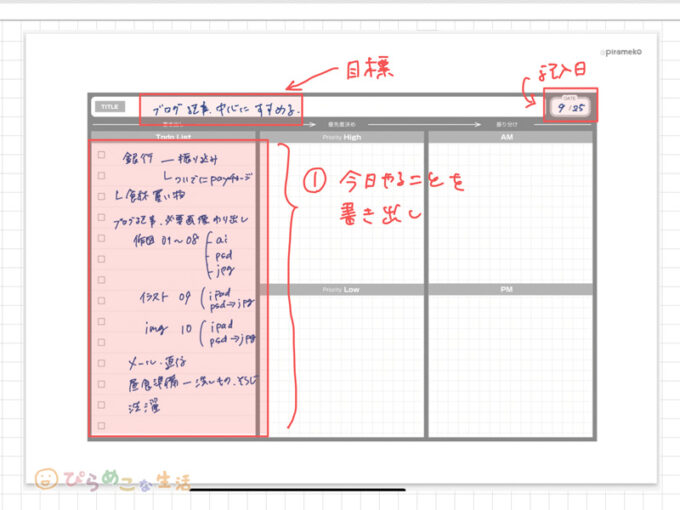

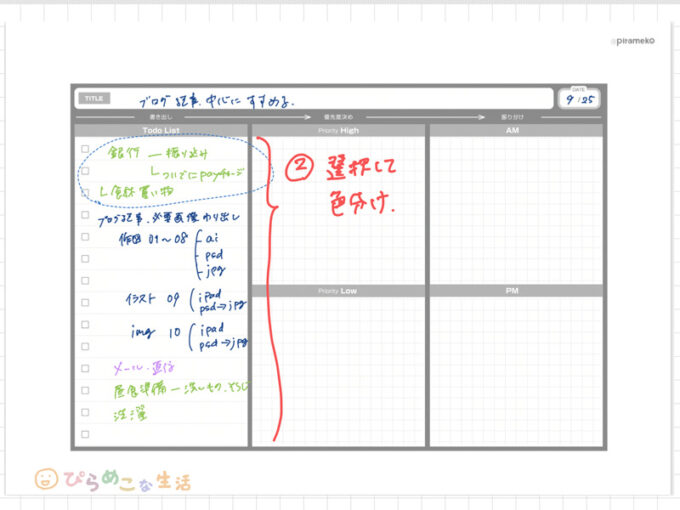

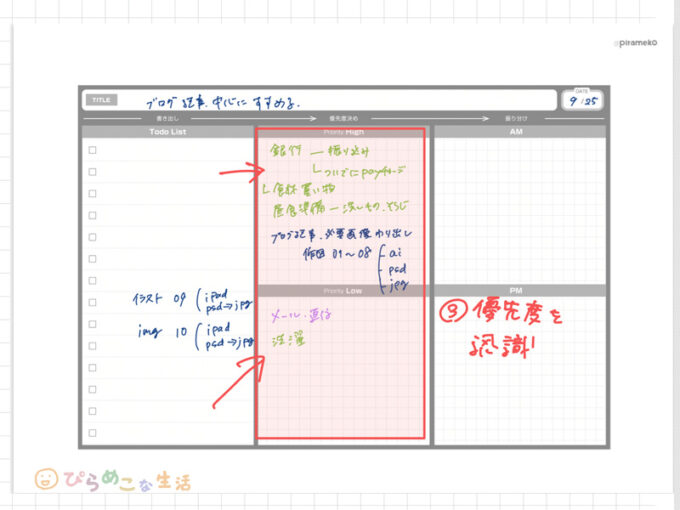

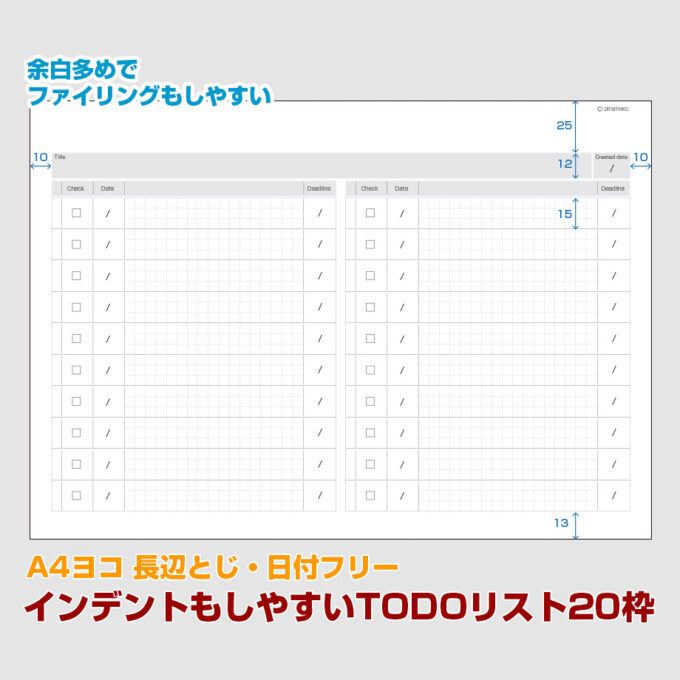

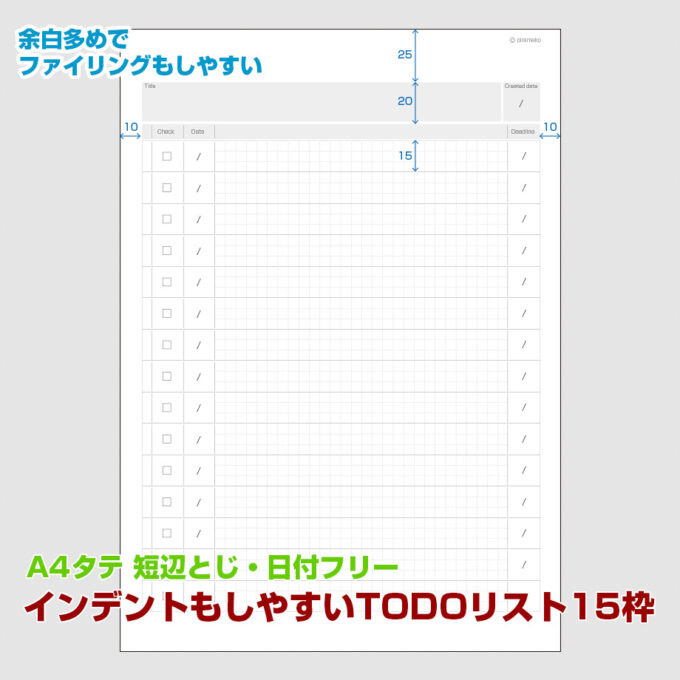

目の前の作業に集中するための管理テンプレート

やるべき必要なタスクがどれくらいあるかを把握できたら、あとは毎日コツコツを片づけていくだけ。

しかし膨大なリストを毎日追いかけるというのは、果てしなく見えて気後れしてしまいます。

実際に一つのタスクに取り込んでいても、他のタスクがチラチラ見えるのも微妙に気になってしまう。すると全く集中ができないので、私は日々のリストは別の様式に今日の分だけを書いておくようにしています。

カテゴリーは別でも同じ時間軸で終わらせておきたいこともあると思うので、毎日作る「やることリスト」は、偏らず、バランスをみながら自分の作業時間に割り振っていけるのが理想的でしょうか。

その時は良かれと思ってリストを作っても、日を追うごとに状況は変化していきます。だから、作ったリストには目を通して「引っ掛かるところはないか」のチェックをしつつ、時には軌道修正を図るような柔軟さがほしいですね。

書き溜めた毎日のやることリストは、振り返りに使えるよ。

必要な時間を見積もるための行動記録

「タスク完了に必要な時間」を見極める能力を身に着ける

しかし実際のところ、スケジュールに落とし込んでいくといっても、時間の割り振りが予測できないと、どうにも予定を組みにくいもの。

経験のある慣れた仕事は、これくらいあれば終わるかなーと予想できる場面ですが、それでも新規のタスクは見通しが立てにくいので悩むんですよね。

そうなったら、経験値を積み上げる時期だ!

ちょっとログ管理をやってみよう。

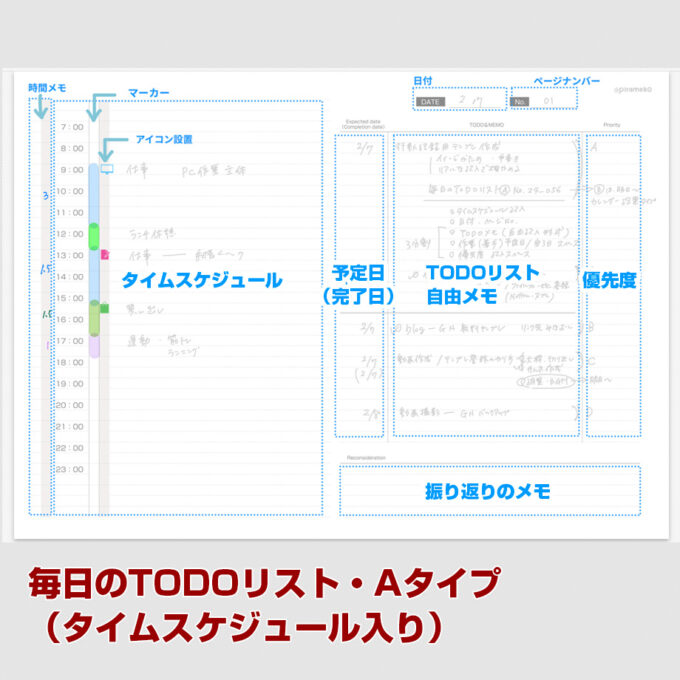

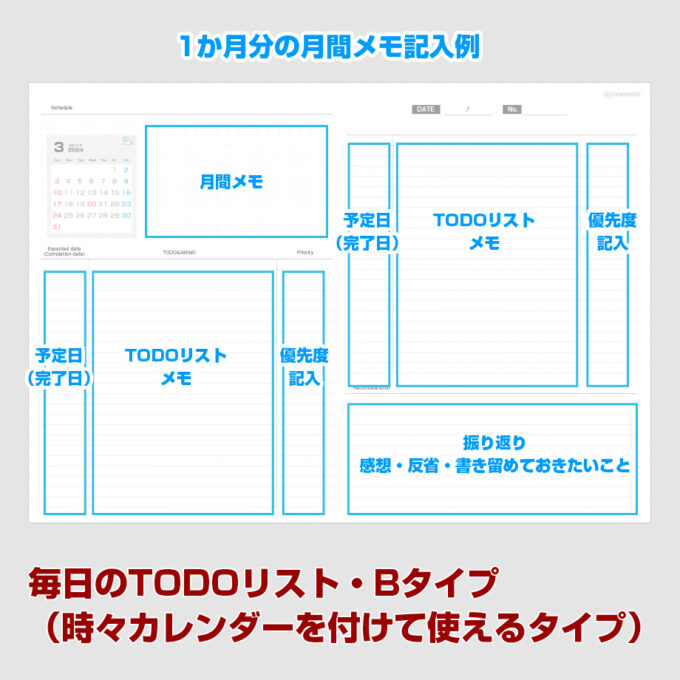

おすすめのテンプレートは以下のモノです。

時間軸(タイムスケジュール)がついているタイプは、1日の記録を書いてみるもの。もうひとつは1~2ヵ月のスパンでメモを残せるものです。

効果的な使い方は以下に続きます。

(1)そのタスクを終える予測の見積もりを立てる

そのタスクを終える予測は、とりあえず長めに時間を取っておきます。思いのほか時間がかかってしまうこともありますが、それでいいのです。

「自分ができるであろうな見積もり」を考える癖をつけるのが大事。

時間的に間に合うか微妙な雰囲気があったときは、早めの相談をしてから再見積もりね。

(2)実際にタスクをこなしてみる(着手した日時を記録)

なんかこれでいけそうな見積もりができたら、いったんそれで進めてみます。もし途中で他に必要なことが思いついてしまったら、とりあえずそのタスクのそばにメモ。

後から追加になったタスクは、あえて余裕を持たせておいたタスクの後に入れるように考えます。

追加でどうしてもそれをやらなければ進まないことが出てきてしまったら、それはいつまでに必要なことなのかを一番に確認します。それに合わせて優先度を決めて自分のタスクに入れていきます。

よほどのことがない限り、割り込みを優先すべきではありません。

キャパオーバーしそうになったら、早めに相談。一人で抱えているなら、そのやり方は今後は考えていかないとだなー・・とメモって、課題にする。

頼まれごとがあったときに、予測が立つことなら「これくらいの日数には終わる」と、先に目安を伝えれるような人は仕事がデキる人です。

意味不明に急かす場合は、自分ではできないから他を当たってほしいと断る勇気を持ちたいね。

未経験で初めてのことを追加でタスクへ加える場合は、今やっていることが落ち着いてからにします。そうしないと、詰みます。

(3)トータルでどれくらいかかったを記録しておく(終了日時を記録)

タスクが終わって、すっきりしたー!で終わりにするのではなく、所要時間はどれくらいかかっているのかの記録をつけてみましょう。

自分の現実をよく見ておくのです。

今までそういった行動をしたことがなければ、意外と自分のことを知らなかったと、感じると思いますよ。

(4)ちゃんと振り返る

最終的に「ふりかえり」を行い、分析していきます。

こういったことをふまえながら、一人反省会をしっぽり行いましょう。

良かったこともいまいちだったことも、全部受け入れてください。できない自分を責めるためではないですよ。よくなかったと感じる部分は、これから修正していけばいいだけです。

どうすればうまくいくのかは、できる人の話を参考にしてみたり、書籍で考え方を学んでみたり。

そうやって考える時間を持つことが、すごく大きな経験になっていくんだ。

ログを取ると見えてくること

ログを取って見返したときに、自分の理想と現実があまりにかけ離れているようであれば、どこかでやり方を変えるべきかもしれません。逆に余裕でタスクをこなしていて、張り合いがない状態であれば面白みを感じていないかもしれない。

肝心なところは、「自分がどうなりたいのか」。ログを取って、改善点を考えて行動して、またログを残して・・と繰り返しているうちに、去年とは違った自分になっている可能性が高いです。

見た目には変わらないかもしれませんが、できることはやっている証拠は残っていくんですよ。心が強くなっていくのを実感できていれば、自然と自信がついて行動に移しやすくなるでしょう。

スケジュールをバランスよく回すための仕組みを作る

記録から自分のことがわかるようになってきて、ようやくスケジュールをうまく回せるようになります。

- 各タスクの期日を決める

- 各タスクの作業時間を見積もり、スケジュールに組み込む

- 翌日のタスクを整理し、優先順位を決めておく

一日や数日で終わることで動いているうちは、タスク管理の仕組みもシンプルで回せたりします。しかし話はそう単純ではありません。長期に渡ったプロジェクトを抱えたときにこそ、真価が問われるのです。

まさに自分への戒めとして書いていますが、随所でタスクの整理をしていかないと途中で挫折、頓挫します。

グダグダに終わることになってしまうから、恐ろしい・・。

自分の問題点をはっきりさせておく

しかし追い打ちをかけるように、以下のような問題も降り注ぎます。

- やってみたら意外と時間が必要になる作業があった(見積もりの甘さ)

- 今日、なにやるんだっけ?(あまりやる気がない)

- 割り込みで仕事が入る・・(むちゃな急ぎで頼まれるとストレス)

- 電話ばっかりきて、作業が進まない(トラブルこわい)(世間話の長話はやめて・・)

気乗りしないタスクは必ずあるんですよ。

これ、時間かかりそ・・と、動物的感が働くようなものとか。

そういうのは後回しにしてもやりにくいことは変わらないです。先に手を付ければ、大変すぎて他の簡単なタスクも手を付けにくくなってしまいます。

そこで、バランスをとる・・!

やりたくない原因は、見えない部分が大きすぎることが大半。なので、タスク整理で見える化していこう!ということになるんですよね。

タスクの前後にゆとりをもたせる

しかし予定の組み方は、絶対にキツキツにしてはいけません。時間の見積もりに余裕を持たせる。柔軟に対処できる組み方をする。

そのために私は、長期、中期、短期と見直しながら進めていくテンプレを用意し、日々の管理は週単位のTODOリストを重点的に使っています。

物を作っていれば必然的にそうなってしまうのですが、日をまたいでプロジェクトをまとめていくことが多いので、状況を把握しやすいウィークリーは便利ですよね。

タスクを予定に割り振っていくときに、週単位で管理し、数日間の間で終わらせればOKという具合に考えています。

なので、気分に任せて2~3日の間で予定を前後させることは普通にありますし、長時間かかるタスクは体調が整っているときに集中的に行うなど、自分ルールを作っておくといいですよね。

それでも気乗りしないタスクは、めちゃくちゃ細切れにしてすごくちょっとずつ進める・・とか。

あえて時間をつくって、目をつぶりながら一気に終わらせてしまう、もやってるよね。

他にもこれ終わらせたら出かけよう・・とか、楽しみをぶら下げていることも。何事もバランスよく配置していくことが、心の波を緩やかに整えます。

ちゃんとタスクの整理をしてからスケジュールに落とし込む。最初はわからなすぎて大変ですが、一度作った仕組みは次以降は応用が利くので、だんだん楽になっていきます。

タスク管理は、自分でマニュアルを作っていくような感覚にも近いのではないでしょうか。

全体感を把握しておく

タスクのカテゴリーを分けるときに気を付けたいことがあります。「依頼タスク」と「個人タスク」は、別々で管理しないことです。やることは違っても繋がってはいる、ということを知っておかないと、休みたくても休めなくなってしまうからです。

こういったことを同じページで見て把握できようにしておくには、月間ホリゾンタル形式が便利です。

抱えているタスクの全体の時系列をみて、偏っている期間がないかを把握しておくとバランスをとりやすいよね。

状況が入り組んできてあたふたしている時は、いつもの形式を変更して管理してみると視点が変わって見えやすくなります。

習慣にするためのコツ

タスク管理のやり方がわかったところで、あとはどのようにして連日に渡って続けていくのか。

タスク整理をして、日々のやることをバランスよく振り分けながらタスクを消化していくわけですが、しかし毎日そんなに調子がいいとは限りません。それなのにタスク整理という消耗する行為を毎朝行うのかと。

朝から重い仕事はちょっとムリー

自分にはそんな根性はありません。なので、できないことは早々に諦めて、余力がある前日のうちに次の日にやっておきたいことをまとめておくようにしています。

これはあくまでも私がやっていることなのですが・・

その日の最後のタスクは、あえて「もうちょっとで終わるかも~」なところで、ストップ・・!

慣れないとキリが悪くて気持ち悪いのですが、しかしまだ残りがある時点で、次の日にまずは手を付けるべきリストが一つ決まります。

エンジンをかけて勢いをつけるためにも、朝はあとちょっとで終わる予定のところを先に片づけることから入る。そうして勢いづけて今日が始まっていくという流れになる、と。

自分を騙しているんだね。

それでも集中力がなくてほとんど進まない日もあるのですが、先に1つ片づけていることは確かです。それがあるおかげで何もしなかった自分を責めることもなく、まあいっかとやり過ごせるようになりました。

あくまでも期日に余裕があれば、の話ですが。

まとめ

行動には適正があって、誰もがすんなりできるようになるとも限らないのですが、残念ながら頑張ってやってみることでしか結果はでないです。その代わり、闇雲に動くのではなく、戦略を立てて動いていく。自分を知って工夫してみましょう。

Goodnotesを使うといろんな方法を模索できます。いきなり大きなことにチャレンジしなくても、小さなことから始めてみてはいかがでしょうか。

コメント